(ein Beitrag von Prof. Dr. Paul Enck)

Von schwarzen Schafen und moderner Kunst – anno 1900: Im Adressbuch von Berlin taucht die Bissingzeile erstmals 1897 als „Durchgang zur Lützowstraße“ zwischen den Hausnummern 120 (Königliche Hochschule für Musik) und 121 auf, und sie bleibt 40 Jahre ohne einen Namen, wird aber bald „Privatstraße“ genannt: 1896 hatte dort die Potsdamerstraße-Baugesellschaft m.b.H. nicht nur das Haus mit der Nummer 122 neu gebaut (s. unten), sondern entlang des Gartens der Musikhochschule und bis zur Lützowstraße, etwa da, wo heute der Kindergarten ist, elf Stadtvillen errichtet (zwölf, wenn man das Haus Lützowstraße 9 hinzuzählt), die die Nummern Potsdamer Straße 121A bis 121K bekamen, und die jeweils zwischen 8 und 14 Bewohner (Familien) hatten.

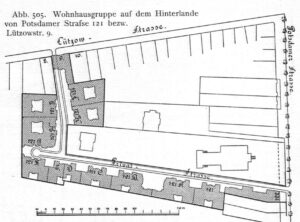

Situationsplan der Bissingzeile („Potsdamer Privatstraße“) 1897 (aus: Berlin und seine Bauten Bd. 3, 1896, S. 203)

Eigentümer des Grundstücks (und der Potsdamer Straße Baugesellschaft mbH) war der Rentier Adolf Gradenwitz, in dem Buch von H. H. Lembke als das „schwarzes Schaf der Bankiersfamilie Gradenwitz“ tituliert (1), der mit diesem Projekt in die Immobilienspekulation einstieg. Zuvor hatte er die Traditionsbank der Familie in der Niederlausitz in den Bankrott geführt (was nicht unbedingt seine Schuld war), und sein älterer Bruder hatte ihn vor der persönlichen Bankrotterklärung bewahrt. Er nutzte sein Erbe, zog samt Familie 1889 nach Berlin, wohnte in einem Mehrfamilienneubau, das die Gradewitz-Familie 1886 erworben hatte (Rathenowerstraße), verkaufte 6 Jahre später mit Gewinn, und investierte in die oben genannte Terraingesellschaft, die „Potsdamer Straße Baugesellschaft mbH“ – und die „besetzte“ auf verschlungenen Wegen den Anfang (Potsdamer Straße 121) und das Ende (Lützowstraße 9) dieses Geländes (Bild 1), um anschließend das Terrain mit den Villen zu bebauen – nach dem Vorbild bereits existierender Privatstraßen: die Straße Am Karlsbad (siehe mittendran vom 11.11.2020), das Villenareal des Kilian-Wuttke-Plans, den Begas-Winkel an der Genthiner Straße, den Villen-Hof an der Potsdamer Straße 133 und die Privatstraße Blumeshof – dahin ein andermal.

Als alles fertig war (1898), zog der Rentier in „seine“ Straße, mitsamt seiner Tochter, und ward umgeben von entsprechender Klientel: durchweg gehobenes Bürgertum (Bankiers, Juristen, Industrielle, andere Immobilienhaie) einerseits, Künstler und Kunstbeflissene andererseits, die wohl über seine Tochter, die Kunstmalerin war, rekrutiert wurden, aber vermutlich auch über den auf der anderen Seite der Potsdamer Straße residierenden Verein Berliner Künstlerinnen und Kunstliebhaberinnen, den wir auch noch besuchen müssen.

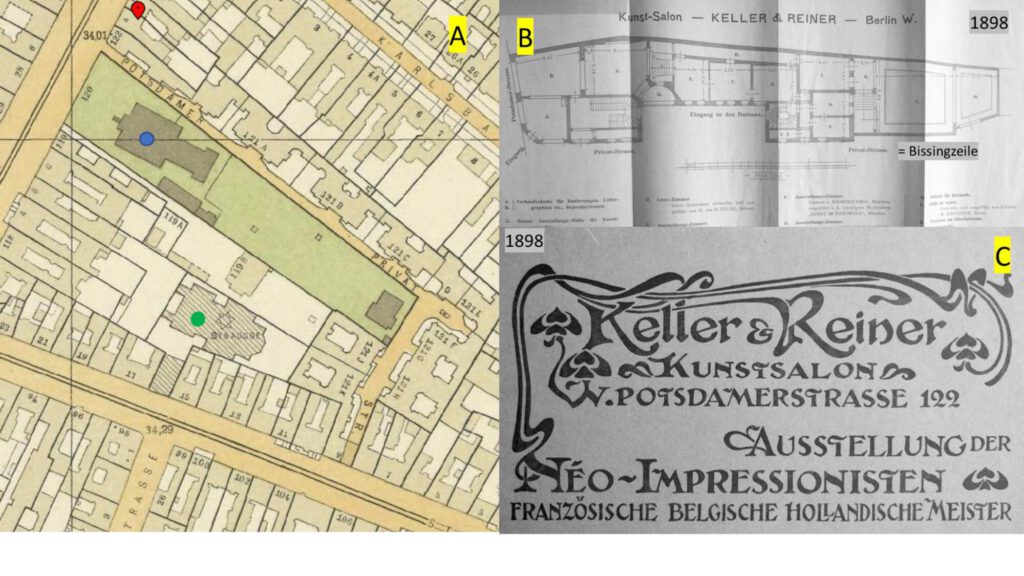

A: Stadtplan 1910 (aus: Histomap: http://histomapberlin.de/histomap/de/index.html); B: Gebäudegrundriß des Hauses Potsdamer Straße 121 (Keller & Reiner); C: Ausstellungsplakat 1898 (B und C aus: B.Berding. Der Kunsthandel in Berlin für moderne angewandte Kunst von 1897 bis 1914. München, Verlag Dr. Hut 2012)

Auf der Karte von 1910 (in Bild 2A) sieht man nicht nur die Hochschule für Musik (blauer Punkt) in einem Gebäude, das von 1836 und bis 1869 als „Astro-Meteorologisches Institut“ fungierte – Wettervorhersage mittels Sterndeutung, ein unnützer und teurer Spleen des Eigentümers dieses Institutes, Rechnungsrat Schneider (1787-1869). Man sieht auch die 1897/8 erbaute Synagoge (grüner Punkt) in der Lützowstraße 16 – auch dahin gehen wir noch.

Heute interessiert uns das damals neu gebaute Haus an der Potsdamer Straße mit der Nummer 121: Hier zogen 1897 die Kunsthändler Martin Keller und Carl R. Reiner mit ihrem Kunstsalon Keller & Reiner ein, dem sicherlich bedeutendsten Kunstsalon seiner Zeit in Berlin und darüber hinaus. Dabei war Keller & Reiner die erste Kunsthandlung in Berlin, die neben der freien Kunst auf die Ausstellung und den Verkauf moderner angewandter Kunst spezialisiert gewesen war, d.h. Innenausstattung (Möbel, Accessoires, Dekoration, Schmuck) von Wohnungen und Häusern. Was wie ein Möbelgeschäft klingt, war allerdings für die meisten Berliner nicht erschwinglich: Keller & Reiner kauften exklusive Entwürfe von den bedeutendsten und wichtigsten Designern und Innenarchitekten ihrer Zeit, und dies war die Blüte des Jugendstils (Bild 2B).

„Zeitgenössische Berichte zeugen von dem rasanten Aufstieg und Etablierung des Kunstsalons auf dem Berliner Markt für moderne angewandte Kunst … war der Standort auf der Potsdamerstraße im Jahre 1897 noch `ein starkes Wagnis`, die `bessere Gesellschaft` will ihre Einkäufe immer noch in der ‚Stadt´, in den alten Geschäften machen und traut den jung errichteten nicht recht. Dies änderte sich … der Kunstsalon (hatte) sich bereits zwei Monate nach Gründung etabliert … Das junge Geschäft hat täglich 3 – 400 zahlende Besucher … Bereits wenige Monate nach Gründung bauten sie den Kunstsalon um. 1901 erfolgte die zweite Vergrößerung durch Einbezug des ersten Stockwerkes in der Immobilie Potsdamer Straße 122. Ebenfalls im Jahr 1901 avancierten Keller und Reiner zum Hoflieferanten …“ (2).

Auf Bild 2 (B) ist der Grundriss der Räumlichkeiten des Gebäudes mit der Nr. 122 zu sehen, das sich entlang des ersten Teils der Privatstraße erstreckte, daneben (2C) ein im klassischen Jugendstil entworfene Verkaufsplakate aus den ersten Jahren, das von Henry van de Velde (1863-1957) stammt, der von 1900 bis 1915 in Weimar lebte und als Mitbegründer des Bauhaus gilt. Der Salon Keller & Reiner veranstaltete nicht nur Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und Fotographie, sondern auch Auktionen, beteiligte sich an auswärtigen Ausstellungen, betrieb eine eigene Werkstatt für graphische Reproduktionen, Rahmungen, Möbeln, Schmuck und Kunstgewerbe, veranstaltete Fortbildungen und Vorträge, und „intime Abende“ und „5 Uhr Tees“ mit literarischen Lesungen oder musikalischen Präsentationen bedeutender Künstler für die exklusive Kundschaft. „Bei Keller & Reiner waren Mitglieder des deutsch–preußischen Hofes und der internationalen Aristokratie ständige Besucher und Kunden des Kunstsalons. Die Kaiserin machte regelmäßig Weihnachtseinkäufe bei Keller & Reiner. Von Oktober 1897 bis einschließlich Dezember 1914 besuchte die Kaiserin den Salon vierzehn Mal … Der Kaiser [Wilhem II] besuchte den Salon trotz seiner Abneigung gegen moderne Kunst wenigstens zwei Mal, im September 1905 und Januar 1914, und erwarb 1914 eine Handarbeit“ (2) – da hatte er wohl ein Weihnachtsgeschenk für seine Auguste („Juste“) vergessen. Auch Museen kauften bei Keller & Reiner Kunstobjekte, z.B. Julius Lessing, der Direktor des Kunstgewerbe-Museums; dem gehörten von 1897 bis 1908 die benachbarten Häuser Potsdamerstraße 122a und 122b – sicherlich auch kein Zufall.

Zwei Hauseingänge: Links der Eingang Nr. 121A (Keller & Reiner) von 1899 (Berliner Architekturwelt 1899, S. 333, Fotograf unbekannt), rechts der Eingang zum soeben (2021) vollständig renovierten Haus mit der ehemaligen Nummer 121, heute Nr. 5 – Foto vom Verfasser)

Der Salon Keller & Reiner zog 1909 in ein anderes Gebäude einige Häuser weiter (Potsdamer Straße 118b), wir aber bleiben heute in der Privatstraße. Drei der zehn Villen steht noch heute und legen Zeugnis ab von ihrer Exklusivität (Bild 3): Die Privatstraße war an beiden Enden durch eine Schranke gesichert und durch einen Portier bewacht. Und auch der übrige Teil der Straße zog die Aufmerksamkeit der Kunstwelt auf sich: Im Jahr 1908 erschien in der Zeitschrift „Die Gartenkunst“ ein Artikel des Architekten, Stadtplaners und königlichen Landesbaurats Prof. Theodor Goecke (1850-1919) aus Berlin mit dem Titel „Die Gartenkunst im Städtebau“ (4), nach einem im Jahr 1907 in Mannheim gehaltenen Vortrag der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst.

„Ein neueres Beispiel [solcher gartenartig ausgebildeten Vorhöfe] zeigt Ihnen eine Berliner Privatstraße, mit Verwendung der Bäume eines früheren Parkes. Eine derartige Anlage setzt zweckmäßig zugeschnittene, nicht zu tiefe Grundstücksteilungen voraus. Übrigens zeugt diese Privatstraße, wie manche andere, zuweilen zu einem Wohnhofe erweiterte für das auch in der Großstadt durchaus noch nicht erloschene Bedürfnis nach einem ruhigen, von der Straße abgewendeten Wohnen; noch liegt nicht jedem daran, von der Straße gesehen zu werden“ (3) – und zeigt dazu eine Abbildung aus der damaligen Privatstraße, der heutigen Bissingzeile, Richtung Lützowstraße. Von ähnlichem Standort ein Bild in Richtung Potsdamer ergibt sich eine ähnliche idyllische Perspektíve (Bild 4).

Zwei Fotos aus der Bissingzeile: Nach Westen (aus: Gartenkunst 10. Jahrgang 1908, Nr. 5, S.90; Fotograf unbekannt) und nach Osten (aus: Berliner Architekturwelt 1899, S. 333, Fotograf unbekannt)

Kurt Pomplun („Kutte“) wusste auch noch, dass es beim Bau der Häuser zu Streitigkeiten mit der Baupolizei gekommen war, weil die der Meinung war, es handle sich um Häuser an einem Hof, für die die Dachkantenhöhe nicht auf 22 m, sondern auf maximal 16 m begrenzt war, und sie wollte auch nicht die Schmuckgiebel erlauben (4) – aber die Baupolizei hatte 1882 mit dem sogenannten Kreuzbergurteil (5) des Preußischen Oberverwaltungsgerichts eine empfindliche Schlappe erlitten, als ihr beschieden wurde, nicht für ästhetische, sondern nur für sicherheitsrelevante Bauangelegenheiten zuständig zu sein; also ließ man die Abweichungen von der Norm gelten. Kutte hatte also offenbar die polizeilichen Straßenakten und Bauakten eingesehen, so dass ich mir dies hier sparen kann. Und der Grund, warum nach 40 Jahren Idylle die Privatstraße dann doch noch einen Namen bekam, wird dort sicher nicht vermerkt sein, und die Anwohner hat man dazu sicherlich auch nicht konsultiert: Am 7. November 1936 wurde die Straße, in alter preußischer Tradition, benannt nach Moritz Ferdinand Freiherr von Bissing (1844-1917), zuletzt Generaloberst und Gouverneur von Belgien im Ersten Weitkrieg, und zur Straße wurde sie am 8. November 1955 gemacht – mit Kunst und Kultur hatte Bissing sicherlich nichts am Hut, ich rechne ihn eher der Seite der schwarzen Schafe zu.

Literatur

- Hans H. Lembke. Die schwarzen Schafe bei den Gradenwitz und Kuczynkski. Zwei Berliner Familien im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin, Trafo Wissenschaftsverlag 2008

- Bianca Berding. Der Kunsthandel in Berlin für moderne angewandte Kunst von 1897 bis 1914. Inauguraldissertation, FU Berlin. München, Verlag Dr. Hut 2012

- Theodor Goecke. Die Gartenkunst im Städtebau. Gartenkunst 10. Jahrgang 1908, Nr. 5, 89-96; Nr. 6: 109-117

- Kurt Pomplun. Pomplun´s großes Berlin Buch. Berlin, Haude und Spener Verlag 1985, S. 287

- https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzbergerkenntnis

Sehr geehrte Katja: ich hab zwar Generaloberst Moritz von Bissing nicht als schwarzes Schaf charakterisiert, sondern gesagt, „ich rechne ihn eher der Seite der schwarzen Schafe zu“ als der der schönen Künste; dazu reicht aber ein Blick auf die Wikipedia Seite mit seiner Biographie (https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_von_Bissing): Er wurde 1914 aus dem Ruhestand geholt, um als Generalgouverneur des von Deutschland besetzten Belgiens dort deutsche Interessen zu vertreten. Das tat er dann recht radikal und rabiat: „Bissing regierte nach der Eroberung Belgiens, die mit zahlreichen Kriegsverbrechen der deutschen Militärs gegenüber der Zivilbevölkerung einhergegangen war[3] ziemlich rigoros. Am 1. Januar 1915 verbot er die Verlesung des Hirtenbriefs des Kardinals Merciers, der kritische Worte gegen die Deutschen in seinem vorgesehenen Text hatte. Seine Brutalität zeigte sich auch darin, dass er das am 11. Oktober 1915 in Brüssel ergangene Todesurteil gegen die britische Krankenschwester Edith Cavell für angemessen hielt und es bestätigte. Cavell hatte nach der Besetzung Belgiens vor der Verhaftung untergetauchte, verwundete alliierte Soldaten heimlich in ihrem Krankenhaus gesundgepflegt, und ihnen anschließend zur Flucht in die Niederlande und nach Großbritannien verholfen. Zudem genehmigte Bissing die Hinrichtung Gabrielle Petits am 1. April 1916. Petit hatte militärische Geheimnisse an die Alliierten verraten. Ein weiteres Beispiel ist die Hinrichtung Omèr Lefèvre, eines Telegraphenarbeiters, am 15. Mai 1916. Es gab Plünderungen und Deportationen. 120.000 belgische Bürger wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland geschickt, 3600 von ihnen starben in Deutschland.[4]“. Es ist daher keine Überraschung, dass die Nazis ihn mit einer Straße „ehrten“, es ist eher überraschend, dass dies nach dem 2. Weltkrieg nicht korrigiert wurde.

Sehr geehrter Herr Professor Enck. Erläutern Sie mir bitte die für mich irritierende Charakterisierung des Herrn von Bissing als „schwarzes Schaf“.