(ein Beitrag von Prof. Dr. Paul Enck)

Bild 1: Haus Kurfürstenstraße 131 Ecke Maaßenstraße (heute: Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße), heute das Haus des Sozialverbandes Deutschland (Aufnahme um 1920; Quelle: Bildindex – Marburger Bildarchiv, Fotograf unbekannt, Archiv Nr. Bilddatei-Nr. fm823787)

„Villen für Alle“ hieß die Forderung 1868, für die „unteren Millionen“ wie für die „oberen Zehntausend“ – 20 Jahre nach der Märzrevolution 1848 klang das eher sozial-romantisch und nicht mehr revolutionär. Der Kielgan-Wuttke-Plan, den wir neulich kennengelernt haben (mittendran vom 6. April 2021) hatte einen prominenten, wenngleich sicherlich nicht unbedingt den überzeugendsten Unterstützer: Max Schasler (1819-1903) veröffentliche 1868 ein Buch mit dem Titel „Villa oder Mietshaus?“ für die Bevölkerung der Stadt (1), in dem er auch den Kielgan-Wuttke-Plan abdruckte. Das Buch kommt zu dem reichlich weltfremden Schluss „Villen für alle!“ Um Schasler ein wenig Gerechtigkeit zukommen zu lassen: Er sah sehr wohl die Notwendigkeit zentraler Einrichtungen wie z.B. Schulen und den Bau eines Stadtzentrums, in dem viele wohnen, aber das hielt ihn nicht davon ab, der Villa den Vorzug zu geben. Eine solche Proklamation war für jemanden, der auf den Barrikaden der März-Revolution 1848 gestanden hatte, schon erstaunlich. Aber nachdem Schaslers akademische Karriere zweimal – aus politischen Gründen – gescheitert war, wandte er sich der Kunst zu und wurde ein einflussreicher und gefürchteter Kunstkritiker – politische Äußerungen waren ihm bei der Rückkehr nach Berlin 1851 verboten. Zwanzig Jahre später ging er nach Rudolstadt in Thüringen und versuchte erneut, diesmal an der Universität Jena, eine akademische Karriere – vergebens; vielleicht war sein Opportunismus zu offenkundig.

Schaslers Position blieb nicht unwidersprochen: Einem Positionspaper, das er ein Jahr zuvor (1867) in der „Zeitschrift für praktische Baukunst“ veröffentlichte (2), widersprach in der gleichen Ausgabe der königliche Baurat J. Gärtner mit der Forderung „Nicht Villa, nicht Miethskaserne in der Vorstadt!“: „Zwei englische Gewohnheiten hat man als Muster für uns aufgestellt: das Wohnen nur einer Familie in jedem Hause und die Trennung des Geschäftes, des Amtes, im Inneren der Stadt, von der Wohnung in der Vorstadt oder auf dem Lande. Beides hat für die menschliche Gesellschaft kaum mehr Vorzüge als Nachtheile, … deren wichtigste Folge aber die immer weiter gehende Unterdrückung des Gemüthes, des Herzens, durch den egoistischen Verstand, und damit die Beförderung eines sehr großen Uebels ist“ (3) – klingt gut, aber aus heutiger Sicht ist die „Zwillingsvilla“, die Gärtner favorisierte und bei der Grundfläche dadurch „eingespart“ wurde, dass die Villen Seite an Seite gebaut wurden und nicht mitten auf dem Grundstück prangten, natürlich keine Lösung des Wohnungsproblems im expandieren Berlin gewesen. Auch die Mischbebauung (Mietshäuser und Villen) z.B. der Villenanlage Albrechtshof von Baurat Friedrich Hitzig (1811-1861) auf der nördlichen Seite des Landwehrkanals, etwa da, wo heute die Botschaften entlang der Klingelhöferstraße sind, war keine Lösung und wurden deshalb nur teilweise realisiert, im westlichen Teil wurden vor allem Mietshäuser gebaut (4).

Bild 2: Schwatlo-Villa Kurfürstenstraße 57 Ecke Derfflingerstraße um 1874 und heute, nach einem Umbau 1938-1940 (Quelle vorher: M. Engel, Hrg. Café Einstein gegenüber – das Haus Fromberg. Jovis Verlag, Berlin 1996, Bild 19 S.31, dort zitiert aus: Zeitschrift für Bauhandwerk 1872, S.45; nachher: Landesdenkmalamt Berlin, s. Literaturliste Nr. 5)

Wenn das, was heute noch an der Kurfürstenstraße zwischen Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße und Genthiner Straße an alten Häusern steht, repräsentativ war für das, was dort vor 150 Jahren gebaut wurde, bekommt man eine Idee davon, wie attraktiv dies gewesen sein muss, als überall in Berlin Mietskasernen gebaut wurden: Das Eckgebäude Kurfürstenstraße 131 (gebaut 1872 bis 1877), in dem heute der Sozialverband Deutschland residiert, steht nicht unter Denkmalschutz, sähe aber ohne die blau-weiß-gestrichene Fassade erheblich edler aus (Bild 1). Auf der gegenüberliegenden Seite vermittelt die Villa Roßmann (Kurfürstenstraße 58, das heutige Cafe Einstein, gebaut 1878-1879) nach Aussagen des Denkmalschutzamtes zumindest außen noch weitgehend den Originalzustand, während der daneben stehenden Villa Schwatlo (Kurfürstenstraße 57, gebaut 1869-1870) eine radikale Fassadenkorrektur 1938-1940 nicht gut getan hat: „Die Neugestaltung ist ein Beispiel dafür, dass auch historische Architektur dem Umgestaltungswillen der nationalsozialistischen Stadtplanung unterlag.“ (5) – der Unterschied wird deutlich, wenn man die ursprüngliche Villa mit der von heute vergleicht (Bild 2). Gegenüber wiederum (Kurfürstenstraße 132, gebaut 1895-1896, renoviert und in den heutigen Zustand gebracht 1998) hat der Hartmannbund seine Geschäftsstelle, die Standesvertretung der freiberuflichen tätigen Ärzte, im sogenannten Haus Fromberg – das schauen wir uns heute an.

Die Architekten des Hauses waren die Herren Cremer & Wolffenstein, um die Jahrhundertwende eines der gefragtesten Architektenbüros der Stadt, das unter anderem die Synagogen in der Lützowstraße und in der Lindenstraße, aber auch viele außerhalb Berlins, die Warenhäuser Tietz am Alexanderplatz und am Jungfernsteig in Hamburg (das heutige Alsterhaus) und den (im Krieg zerstörten) Hochbahnhof Nollendorfplatz gebaut hatten – sie hatten ihr Büro von 1896 bis 1919 gleich nebenan, Kurfürstenstraße 131 (s. Bild 1). Der Bauherr von Nr. 132 war Georg Fromberg (1854-1915), einer der wohlhabendsten Männer der Stadt. Der Bankierssohn hatte mit 23 Jahren das Bankhaus „Georg Fromberg & Co.“ gegründet; er heiratete und zog 1897 in das Haus. Wobei: Hier stand bereits vorher eine Villa, die des Landschafts- und Architekturmalers Louis Spangenberg (1824-1893), gebaut 1872 im Rahmen des Kielgan-Wuttke-Plans, aber so war (und ist) das in Berlin: Statt zu verändern, lieber abreißen und neu bauen. Das passt so recht zu dem Motto des Architekten Cremer: „Bauen kann ein jeder, aber schön bauen, das ist die Kunst“ – und wenn sich der Zeitgeist und Geschmack ändert, dann wird eben neu gebaut.

Bild 3: Haus Fromberg von außen (2013) und innen: Wohnhalle mit Treppenhaus und Glasbild (1906) (Quellen außen: Fotograf: Jörg Zägel für die Liste der Kulturdenkmale in Berlin Schöneberg, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturdenkmale_in_Berlin-Schöneberg; innen: M. Engel, Hrg. Café Einstein gegenüber – das Haus Fromberg. Jovis Verlag, Berlin 1996, darin Bild 25, S:83, dort zitiert aus: Berliner Architekturwelt , 8. Jg. 1906, S.11)

Das Haus Fromberg hatte gut und gerne 500 qm Wohnfläche auf zwei Etagen mit ausgebautem Unter- und Dachgeschoss (Bild 3), war also nach den Maßstäben seiner Bewohner vermutlich ausreichend für 2 Erwachsene und ein paar Kinder, konnte es doch Gelegenheitsbesucher ebenso unterbringen wie Kindermädchen und anderes Personal. Die Innenausstattung war gediegen, um nicht zu sagen luxuriös, nachzulesen und anzuschauen in dem exzellenten Band „Cafe Einstein gegenüber – das Haus Fromberg“ (4). Selbst nach Schasler-Standards also eine großzügig bemessene Antwort auf die Frage „Villa oder Mietshaus?“ – nur eben keine Antwort auf die Frage des angemessenen Wohnens in einer Zeit, in der die Wohnungsnot der meisten der Bewohner Berlins riesig war, weil die Preise explodiert waren und der Zuwachs der Stadt schneller war als die Schaffung von neuem Wohnraum. Der Artikel zum Haus Fromberg in der Deutschen Bauzeitung von 1898 drückt sich verschämt um die soziale Frage und konstatiert, dass dies „den Eindruck eines Haushaltes (macht), welcher sich auf reiche Mittel stützen kann, über diesen reichen Mitteln aber, wie es so oft wahrgenommen werden kann, nicht verlernt hat, die Vorzüge eines harmonischen Familienlebens zu schätzen“(6).

Dabei hatte nur zwei Jahre zuvor der Berliner Architekt und Baurat Theodor Goecke, dem wir schon in der Bissingzeile begegnet sind, in der gleichen Zeitschrift die richtigen Fragen gestellt:

- Wie wohnt der Arbeiter? „Kurz gesagt: In Schlafstelle bei der Arbeiterfrau, mehr bietet ihm die Wohnung selten“.

- Wieviel Miete zahlt der Arbeiter? „Für zwei Stuben bzw. eine Stube nebst Kammer und Küche“ zwischen 20 und 45 Mark/Monat, je nachdem, ob er am Stadtrand oder in der inneren Stadt wohnt, bei Monatslöhnen von 75 bis 150 Mark.

- Was bedarf der Arbeiter? Wohnungen die höchsten 20% seines Einkommens koste.

- Wie plant man das Arbeiterhaus? Möglichst wie ein gewöhnliches Mietshaus, d.h. ohne den Charakter von Kasernen mit gemeinschaftlicher Benutzung von Räumen durch Mitglieder mehrerer Familien.

- Was muss das Arbeiterhaus enthalten? Ein-Zimmer-Wohnungen von 12 qm (für Einzelpersonen) bis 25 qm (für kinderlose Ehepaare), zwei Zimmer oder eine Stube plus Diele und Küche mit insg. 35 qm, mit Wasch- und Bademöglichkeiten im Keller (die Volksbäder werden gerade erst modern, siehe mittendran von 11.11.2020).

- Wie erbaut man das Arbeiterhaus? „Einfach, aber solide mit mäßigem Schmuck“.

- Was für Baustellen verlangt das Arbeiterhaus? Als Beispiel bei 27 m Frontbreite und 10 m Gebäudetiefe, plus zwei 6 m breiten Seitenflügel und 21 m Gebäudehöhe ergibt dies 1000 qm Grundfläche, davon 675 qm bebaute Fläche mit insgesamt 128 Räumen auf 6 Stockwerken, ohne Küchen und Toiletten.

- Was kostet das Arbeiterhaus? Für das obige Modell bei solidester Bauweise einschließlich Entwurf und Bauzinsen 230.000 Mark, d.h. je qm bebauter Grundfläche 355 Mark. Je nach Größe der Wohnung bedeutet dies eine Jahresmiete von 160 bis 300 Mark je Wohnung, mithin ein mittlerer Ertrag von 6,76 Mark je qm (im Jahr!).

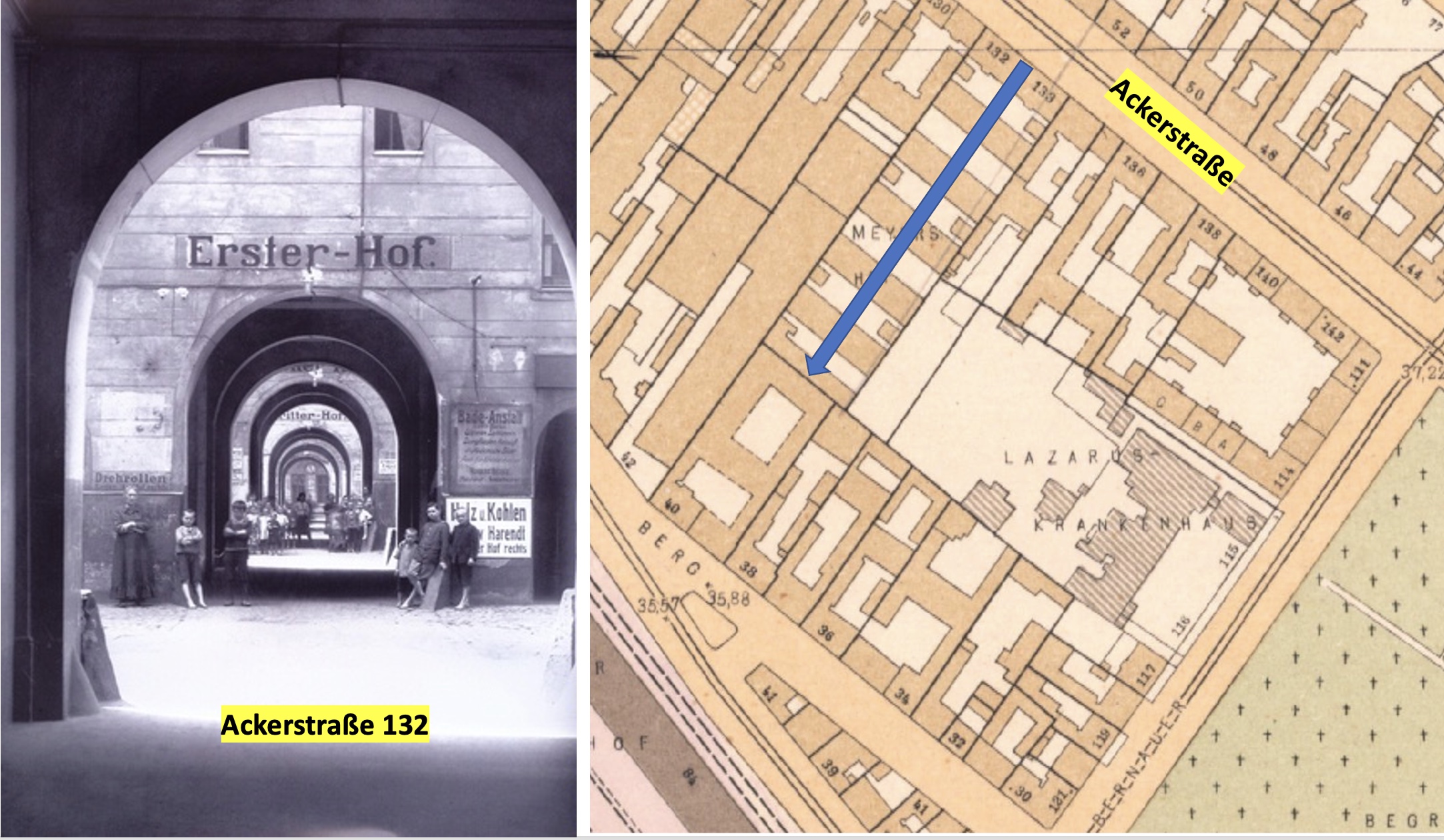

Bei einer Kapitalverzinsung von 4.5%, so Goecke, sollte das Bauen von Arbeiterhäusern in der Hand der Gemeinde verbleiben: „Ein rechter Segen würde aber erst gestiftet werden, wenn eine kapitalkräftige Gesellschaft gleichzeig drinnen und draußen [gemeint: vor und in der Stadt] solche Häuser erbauen wollte, um das, was zur Schaffung billiger Wohnungen in der Stadt zugesetzt werden muss, durch die Mieths-Erträge vor der Stadt wieder heraus zu wirthschaften. Damit diese Wechselwirkung wirklich eintrete, müssten natürlich die Häuser in einer Hand vereinigt bleiben“ (7). Das klingt sehr modern und deutet darauf hin, dass die Berliner Realität damals wie heute anders aussah; um wieviel schlimmer, hat das Buch „Das Berliner Miethaus“ von Geist & Kürvers am Beispiel eines Hauses im Berliner Norden, dem Meyer-Hof in den Jahren um 1910 gezeigt (8), in dem bis zu 2100 Menschen lebten (Bild 4).

Bild 4: Wohndichte im Wedding (Ackerstraße) mit dem „Meyer-Hof“ (Nr. 132) um 1910 und den Durchblick durch die 6 Innenhöfe (Pfeil) (aus: J.F.Geist, K.Kürvers. Das Berliner Mietshaus 1862 – 1945 (Band 2 von 3), Prestel Verlag, München 1984, projiziert auf eine Stadtkarte aus 1910).

Aber wir sind und bleiben ja im Lützow-Viertel, wenn auch vor 120 Jahren. Und die Kurfürstenstraße hatte schon immer dieses doppelte (oder dreifache) Gesicht, wie in der Einleitung zum Artikel über das Haus Fromberg festgehalten wird: Sie mache „in ihrem verhältnismässig nicht langen Verlaufe die merkwürdige Wandlung von einer Wohnstraße für die unteren Millionen in eine Villenstraße für die oberen Zehntausend und endlich in eine Geschäftsstraße von nicht zu unterschätzender Bedeutung“ durch, damals offenbar weit mehr noch als heute (6, Hervorhebung von mir). Wir kommen wieder hierhin zurück.

Literatur

- Online unter: https://digital.zlb.de/viewer/image/15818610/1/LOG_0001/)

- M. Schasler. Villa oder Mieths-Kaserne? Eine Studie über die architektonische Erweiterung der Groß-Städte. Zeitschrift für praktische Baukunst 1867, Band 27, S.129-134

- J. Gärtner. Nicht Villa, nicht Miethskaserne in der Vorstadt. Zeitschrift für praktische Baukunst 1867, Band 27, S. 134-142.

- M. Engel, Hrg. Café Einstein gegenüber – das Haus Fromberg. Jovis Verlag, Berlin 1996

- https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/denkmale/liste-karte-datenbank/denkmaldatenbank/daobj.php?obj_dok_nr=09050427

- A. Hoffmann. Berliner Neubauten. Nr. 84, Haus Fromberg, Kürfürstenstraße 132. Deutsche Bauzeitung 1898, Jg. 32. Nr. 17, S. 103-106

- Th. Goecke. Das Berliner Arbeiter-Miethshaus. Deutsche Bauzeitung 24. Jahrgang 1890, Nr 83, S. 501 ff, insb. S.523

- J. F. Geist, K. Kürvers. Das Berliner Mietshaus 1862 – 1945 (Band 2 von 3), Prestel Verlag, München 1984