Auch für diese Geschichte gibt es eine Vorlage von Beth Griffiths (mittendran am 18. Dezember 2022), und auch diese Geschichte – in zwei Teilen – erzählt zunächst die familiäre Herkunft des Arnold Blumenreich, bevor im Teil 2 sein Schicksal und das seines Versandhandels nach der Machtergreifung der Nazis thematisiert wird. Der Bezug zum Lützow-Viertel ist dabei zunächst eher zufällig, wenn die Familie Blumenreich immer wieder mal für kurze Zeit hier wohnte: in der Potsdamer Straße 66 von 1891-1893, in der Dennewitzstraße 19 in den Jahren 1903 und 1904. Erst seine Söhne Arnold, Leopold und Walter hatten ihre Wohnsitze dauerhaft im Lützow-Viertel.

Der Vater, Paul Philipp Blumenreich

Paul Philipp Perez Blumenreich war der Sohn des Optikers (Optirist, Optikus) Lesser Blumenreich in Berlin, über dessen Herkunft das Judenbürgerbuch der Stadt Berlin (1) keine Auskunft gibt: er muss also um oder nach 1848 nach Berlin gekommen sein, als Juden keinen Bürgerbrief mehr beantragen mussten – auch wenn das volle Bürgerrecht damit noch lange nicht erreicht war. Das Adressbuch von Berlin kennt Lesser Blumenreich im Jahr 1849 zum ersten Mal (Oranienburger Straße 12). Er blieb – mit Unterbrechung einzelner Jahre, in denen er umzog – bis 1876 als Optiker im Adressbuch, war aber laut einem Heiratsdokument seines Sohnes auch 1891 noch am Leben – sein Sterbedatum ist nicht bekannt. Er war verheiratet mit Doris Thiras, die 1873 verstarb, und am 17. November 1849 kam ihr (einziges?) Kind zur Welt. Und das hatte anderes im Sinn, als in die handwerklichen Fußstapfen des Vaters zu treten.

Bekannt geworden ist Paul Blumenreich als Schriftsteller. Schreiben konnte er offenbar, für die Tagespresse für die Vossische Zeitung – nach eigenen Angaben nur kurzfristig -, für Das kleine Journal (2), für die Gartenlaube; er gab die Zeitschrift Montag heraus und führte ein Literarisches Bureau. Erstmals im Adressbuch erschien er als Redakteur Paul Blumenreich 1874 (Alte Jacobstraße 136), wenn er nicht identisch war mit dem Buchhändler und Antiquar Paul Blumenreich (Dresdnerstr. 66) in den Jahren 1872 und 1873 – das wäre bei dieser Familienherkunft ein sehr früher Beginn einer intellektuellen Karriere, vor Erreichen der Volljährigkeit mit 24 Jahren.

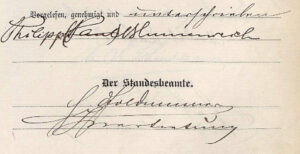

Paul Philipp Perez Blumenreichs berufliches und familiäres Leben reichte für mehr als eine Person, und genau so hat er es auch organisiert: Das fängt schon damit an, daß er sich im Schriftsteller- und Theaterleben Paul Blumenreich nannte, private Urkunden und Dokumente aber meist mit Philipp Blumenreich unterschrieb. In der Geburtsurkunde seines Sohnes Walter von 1880 geriet diese Konzept offenbar kurzfristig in Unordnung, als er bei seiner Unterschrift seinen Vorname Paul durchstrich und durch Philipp ersetzte. Er heiratete 1891 unter dem Namen Philipp Blumenreich. Und als der Schriftsteller Paul Blumenreich aus den USA zurückkam (s. unten), lebte er – zumindest für kurze Zeit – unbeschadet des Haftbefehls in Berlin unter dem Namen Philipp Blumenreich in Wien. Auch seine Sterbeurkunde im Standesamtsregister weist ihn als Philipp Blumenreich aus (Bild 1).

Bild 1. Unterschriften-Korrektur (Paul gestrichen, Philipp ergänzt) auf der Geburtsurkunde von Walter Blumenreich 1880.

Paul Blumenreich war Schriftsteller, auch wenn er 1869 als Schauspieler am Leipziger Stadttheater angefangen hatte. Er schrieb Theaterstücke am laufenden Band, die in Berlin, Wien und anderswo aufgeführt wurden, zumeist Komödien und Glossen, nicht selten in – manchmal nicht-autorisierter – Übernahme oder Übersetzung aus dem Englischen oder Französischen (3). Und außerdem publizierte er unter verschiedenen Pseudonymen: Hellmuth Wilke, Jörg Ohlsen und Georg Berwick.

Blumenreich war auch Mitbegründer des 1895 im Berliner Stadtteil Charlottenburg gegründeten Theater des Westens (Bild 2), ebenso wie „Erfinder“ und Direktor des Theaters Alt-Berlin auf der Berliner Gewerbeschau von 1896, das unter dem Protektorat des Vereins für die Geschichte Berlins von 1869 stand und mit einem finanziellen Desaster endete. Details dazu waren in der Tagespresse in Berlin, Wien und anderswo Thema kontinuierlicher Diskussion, an der er sich laufend beteiligte. Die gegen ihn gerichteten Vorwürfe des Betrugs kommentierte er mit einer 68-seitigen „Festschrift“ von 1897 (4), mit umfangreichem, interessantem, wenngleich nicht in allen Fällen gesichertem Detailwissen, das in der Stadt einen Skandal auslöste.

Die von ihm erwartete, nicht unbedingt befürchteten Beleidigungsklagen blieben aus, der Vorwurf des Betrugs aber blieb. Im Laufe der Jahre sammelte er Gerichtsurteile: Im Oktober 1883 verlor er eine Beleidigungsklage als Chef des Kleinen Journals (60 Mark Strafe), im Januar 1884 wurde eine Klage wegen unerlaubten Nachdrucks eingestellt, im Juni 1885 war er bei einer Klage wegen falscher Anschuldigung in einem Artikel unauffindbar. Nach dem Scheitern des Theaters Alt-Berlin wurde er im Oktober 1896 steckbrieflich gesucht wegen Betruges, war für einige Zeit verschwunden, stellte sich dann, um im darauffolgenden Jahr (1897) erneut mit einem Steckbrief gesucht zu werden, da er nach dem Urteil und einer abgelehnter Revision verschwand; dazu unten mehr.

Philipp Blumenreich heiratete am 15. März 1873 Adele Fränkel aus Breslau (1850 – 16. Mai 1885 Berlin). Das Ehepaar hatte neun Kinder, von denen allerdings fünf noch im Kindesalter starben: Benjamin (1873-1877), Oskar (1874-1875), Arnold (1875-1943), Elsa (1877-1956), Hans (1878-1878), Walter (1880-1940), Dorothea (1881-1882), Erich (1883-1885), und Leonhard (1884-1932). Im Jahr 1877 zog die Familie nach Wien, wo Blumenreich Redakteur einer Zeitung war, Feuilletons schrieb, aber vor allem Theaterstücke verfasste (siehe oben). Gelegentlich wurde er hier mit einem Doktor-Titel geziert, aber das mag dem österreichischen Hang zu klangvollen Titeln geschuldet sein. Drei Jahre später zog die Familie wieder nach Berlin, und Paul Blumenreich arbeitete als Schriftsteller und Redakteur der Zeitschrift „Kleines Journal“. In den folgenden Jahren (1881 bis 1888) wechselte die Familie nahezu jährlich die Wohnadresse, bevor sie nach sieben Umzügen in acht Jahren für drei Jahre in der Potsdamer Straße 66 verblieb – vermutlich war dies der wachsenden Kinderzahl geschuldet. Ein halbes Jahr nach der Geburt des Jüngsten, Leonhard, starb Adele Blumenreich geborene Fränkel im Alter von nur 35 Jahren, vermutlich an Tuberkulose.

Der Witwer mit vier minderjährigen Kindern (drei Söhne und eine Tochter) im Alter von 6 Monaten, 5 Jahren, 8 Jahren und 15 Jahren heiratete ein zweites Mal am 21. November 1885: die Lehrerin Gutchen Gertrud Lewissohn (1856-1903). Zwei in der Nachfolge geborene Kinder starben innerhalb kurzer Zeit: ein Mädchen noch am Tag der Geburt (19. Juni 1887), ein Junge (Ludwig) nach 5 Wochen (15. Juli 1888). Zum Zeitpunkt des Todes des zweiten Kindes war der Aufenthalt des Vaters nicht zu ermitteln, wie die Geburtsurkunde bezeugt. Diese Ehe wurde am 11. Oktober 1890 geschieden. Gertrud Blumenreich geborene Lewissohn starb am 20. März 1903 in der „staatlichen Irrenanstalt Dalldorf“ in Berlin – ob ihre Krankheit mit dem unglücklichen Verlauf ihrer Ehe zusammenhing oder Grund für das Scheitern der Ehe war, entzieht sich unserer Kenntnis.

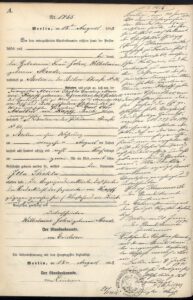

Der Vater, mit immer noch vier minderjährigen Kindern zwischen 5 und 20 Jahren, heiratete erneut am 30. Juni 1891: Franziska Essenther, geboren am 2. April 1845, fing in Wien mit der Schriftstellerei an, erarbeitete sich einen tadellosen Ruf als frühe und engagierte Frauenrechtlerin, und erhielt für ihre schriftstellerische Tätigkeit 1886 einen Preis. Sie muss in Wien Paul Philipp Blumenreich kennengelernt haben, ging sie doch 1888 nach Berlin und bekam noch im gleichen Jahr ein Kind, Illa, geboren am 14. August 1888, für das Blumenreich die Vaterschaft bestätigte (Bild 3). Zwei weitere Kinder (Hertha, geboren am 5. September, Julius, geboren am 21. Januar 1891) wurden in Berlin geboren, bevor sie 1891 heirateten. Zwischen 1892 und 1894 lebte die Familie wohl in Stuttgart.

Bild 3. Geburtsurkunde von 1888 der Illa/Ella, dem ersten Kind aus der dritten Ehe. Zu diesem Zeitpunkt waren Philipp Blumenreich und Franziska Essenther noch nicht verheiratet, sie trug noch den Nachnamen ihres ersten Mannes (Kapff), von dem sie wenige Monate zuvor geschieden worden war; das Kind bekam daher den Nachnamen Kapff. In der Beischrift von 1891 rechts bestätigt Philipp Blumenreich, dass er die Franziska Kapff geheiratet habe und dass das Kind seinen Namen tragen könne, er also die Vaterschaft anerkenne.

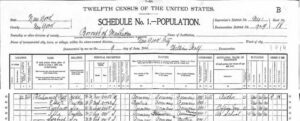

In den folgenden fünf Jahren hatte Paul Blumenreich das Theater Alt-Berlin im Rahmen der Berliner Gewerbeausstellung (Bild 4) zunächst aufgebaut und dann in den Konkurs geschickt, hatte deswegen die geplante Direktion des Westend-Theaters an der Kantstraße verloren und war 1897 wegen Veruntreuung und Betrug angeklagt und verurteilt worden. Er floh, nachdem die Revision verworfen worden war, im gleichen Jahr in die USA; unklar ist, ob ihn dabei einige seiner Kinder begleiteten, wie manche Zeitungen zu berichten wussten. In der US-Volkszählung vom Januar 1900 jedenfalls waren zu diesem Zeitpunkt vier Kinder bei ihm: die 23-jährige Elsa und der 16-jährige Leo aus der ersten Ehe, und Illa/Ella mit 12 Jahren und Siegfried mit 9 Jahren aus der dritten Ehe (Bild 5).

Bild 4. Liebig-Sammelkarte zur Gewerbeausstellung 1896. In verschiedenen Serien dieser Karten werden Szenen aus der Berliner Geschichte dargestellt, die im Theater Alt-Berlin auf der Ausstellung aufgeführt wurden; hier die Überbringung der Nachricht von der Besetzung Berlins durch russische Truppen 1760 an Friedrich den Großen.

Paul Blumenreich bekam eine Anstellung beim Deutschen Theater in New York, schickte Geld nach Berlin, und unbestätigten Meldungen in der Presse zufolge schickte seine Frau ihm 1899 (zwei) Kinder nach New York City, reiste aber selbst nicht aus Angst vor der Seereise; sie hatte in dieser Zeit einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Als er seine Anstellung in New York verlor, schrieb er nach Berlin, dass er Geld brauche. Sie erhöhte ihren schriftstellerischen Output und schickte Geld in die USA, als er aber schrieb, er habe „Rückenmarkschwindsucht“, war dieser Schicksalsschlag offenbar zu viel für sie: sie nahm sich im November 1899 das Leben (5).

Bild 5. US-Census vom Januar 1900 für New York: Gelistet ist die Familie Blumenreich mit Vater und 4 Kindern.

Blumenreich kam im Juli 1900 aus den USA nach Wien, wurde als Redakteur eines illustrierten Wiener Wochenblattes angestellt, und heiratete im August 1902 in Wien ein viertes Mal: Ernestine (Erna) Gruber (1870-1941). Gemeldet war er unter dem Namen Philipp Perez Blumenreich, Schriftsteller, wohnhaft Lerchenfelderstr. 44. Als er Unterlagen in Berlin beantragte, wurde die Berliner Polizei auf seinen Aufenthalt in Österreich aufmerksam. Auf Antrag wurde er von der österreichischen Polizei verhaftet und ausgeliefert. Er kam für neun Monate ins Gefängnis und im Januar 1902 wieder auf freien Fuß. Auch im Gefängnis Plötzensee schrieb er weiterhin Romane und Theaterstücke.

Aus dieser vierten Ehe stammen zwei Kinder: Hans, geboren 1902 und Rudolph, geboren 1903. Über die Witwe des Schriftstellers wissen wir wenig: Sie war bis 1910 noch in Berlin gemeldet und wohnte in der Altonaer Str. 13 im Gartenhaus. Ausweislich einer weiteren Quelle (6) ging es ihr nach dem Tod ihres Mannes finanziell nicht besonders gut, so dass sie einen Antrag auf Unterstützung bei der Schiller-Stiftung in Weimar stellte, die gemäß ihrer Satzung nicht nur Literaturpreise an Schriftsteller vergab, sondern auch finanzielle Unterstützung an notleidende Schriftsteller und ihre Angehörigen – ob ihr diese gewährt wurde, ist bislang nicht bekannt. 1910 war sie offenbar nach Wien zurückgekehrt und lebte von 1916 bis 1941 an der gleichen Adresse (Rechte Wienzeile 117), dann verschwand sie aus dem Adressbuch.

Das ließ Böses ahnen: Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938 setzte sich dort die Judenverfolgung und -vertreibung durch die Nationalsozialisten in noch brutalerer Weise fort, und es stand zu befürchten, dass Ernestine (Erna) Gruber nach Theresienstadt oder in ein anderes KZ deportiert worden war. Ein Check der Arolsen-Datenbank der Holocaust-Opfer (7) ergab keinen Hinweis darauf, und in der Zeitungsdatenbank ANNO des österreichischen Nationalarchivs fand sich schließlich eine Notiz vom 16. April 1942 im Völkischen Beobachter, der Zeitung der NSDAP, wonach sie am 6. September 1941 verstorben sei. Diese amtliche Notiz fragte nach dem Verbleib ihres Sohnes Rudolf Blumenreich, der als Erbe gesucht wurde. Beide, Hans und Rudolf waren rechtzeitig nach Amerika ausgewandert.

Paul Philipp Perez Blumenreich starb 3. Juli 1908 in Berlin – unter dem Namen Philipp Perez Blumenreich. Er hinterließ seine Frau und sechs Kinder aus zwei seiner vier Ehen, von denen die vier aus der ersten Ehe versuchten, in Berlin Fuß zu fassen. Ob ihnen dies mit so einer chaotischen Kindheitsgeschichte geglückt ist, werden wir im nächsten Teil beschreiben – die Chancen dafür standen allerdings schlecht.

Literatur

- Jacob Jacobson: Die Judenbürger-Bücher der Stadt Berlin. Walter de Gruyter & Co. Verlag, Berlin 1962.

- Franz Brümmer: Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Band 1, 6. Auflage. Reclam Verlag, Leipzig 1913, Seite 266.

- Das kleine Journal“ – Berliner Wochenschrift für Theater, Film und Musik“ (1878 bis 1935).

- Paul Blumenreich: Das Theater des Westens. Festschrift und Epilog. Selbstverlag (Berlin) 1896 (digital in der Zentralen Landesbibliothek, ZLB Berlin).

- Neues Wiener Tagblatt vom 30. Oktober 1899, Seite 3. Alle biografischen Informationen, mit all ihren Tatsachen, Spekulationen und Widersprüchlichkeiten, sind den Berliner Tageszeitungen Berliner Börsenblatt und Berliner Tagblatt und Handelszeitung im Deutschen Zeitschriftenarchiv und den Österreichischen, insbesondere Wiener Tageszeitungen im Archiv der Österreichischen Nationalbibliothek ANNO entnommen.

- http://www.thilo-reffert.de/minima/skizzen/paul-blumenreich_biographische-miniatur

- https://arolsen-archives.org/suchen-erkunden/suche-online-archiv/