Bei der Betrachtung der zahlreichen Verbrechen bis hin zum versuchten Völkermord (Deutsch-Südwestafrika) in der kurzen Kolonialepisode des deutschen Kaiserreiches (1884 bis 1918) findet man auch heute noch Spuren, die auf diese Epoche der sich als Weltmacht verstehenden letzten deutschen Monarchie verweisen. Beginnen wir also mit der am 20.09. 2023 errichteten Gedenktafel vor dem sogenannten „Afrikahaus“ am Karlsbad 10.

Tafel vor dem „Afrika-Haus“ Foto FP

Die Tafel weist auf den hier im Jahre 1910 errichteten Sitz der Deutschen Kolonialgesellschaft (DKG) hin und zeigt unter anderem anhand eines am oberen Teil des Gebäudes zu findenden Stuck-Gesichtes auf, wie sich die rassistische Wahrnehmung im Menschenbild der weißen, sich als superior empfindenden Kolonisatoren auch in der ornamentalen Ästhetik widerspiegelten, die der Kultursoziologe Edward Said später als „Orientalismus“ bezeichnen sollte.

Koloniale Sicht auf Afrikaner: beringte, abstehende Ohren, dicke Lippen, breite Nase (Foto:bse)

Als die Deutsche Kolonialgesellschaft das Gebäude 1911 in den oberen beiden Etagen bezog, umwarb deren Vorsitzender Strauch zukünftige Mitmieter: „…gestatten wir uns, auf unseren Neubau am Karlsbad 9/10 ergebenst aufmerksam zu machen: Bureauhaus mit Zentral-Warmwasserheizung, Fahrstühle(!), elektr. Licht, Vakuum- Apparat.“

Wendet man sich hier, vor der Tafel stehend, um, so erblickt man in Richtung Potsdamer Platz das von den Bombardements des Zweiten Weltkrieges verschonte Haus am Reichpietschufer 20, von 1933 bis 1947 Tirpitzufer, davor Kaiserin-Augusta-Straße. Dieses Gebäude, 1913 für die „Transatlantische Güterversicherungsgesellschaft“ errichtet, später von der Nazi-Auslandsspionage der Abwehr unter Canaris genutzt und heute als Sitz der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) fungierende Gebäude zeigt an seiner Eckfassade zwei noch stärker verzerrte Karikaturen von Menschengesichtern unter den Wörtern Afrika und Asien. Dazwischen prangt das hellenistisch anmutende Idealgesicht eines edlen Europäers.

Gebäude der GIZ am Reichpietschufer Foto BSE

Die „Transatlantische Güterversicherungsgesellschaft“ war im Bereich der Auswandererabsicherung tätig, nicht nur im kolonialen Kontext also. Die Firma ist aber insofern interessant, als sie doch zeigt, wie sehr neben den nach tausenden zählenden kleinen Kolonialwarengeschäften im deutschen Reich und größeren Handelskonsortien wie der Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler (EDEKA) auch die vielen kolonialen Handelsgesellschaften, die Reise- und Transportagenturen sowie die für den kolonialen Bedarf produzierenden Firmen das damalige Berliner Stadtbild prägten. Dies waren im südlichen Tiergarten vor allem das bombastische „Deutsche Kolonialhaus“ des Kaufmannes Antelmann in der Lützowstraße 89 (siehe mittendran vom 23. Dezember 2023) und der Tropen- und Kolonialausstatter von Tippelskirch in der Potsdamer Straße 127. Von Tippelskirch hatte im Nebenhaus 128 auch gleich die Generalvertretung für die Reedereien Woermann und Deutsche Ostafrika-Linie inne. Auch die auf Plantagen- und Feldschmalspurbahnen spezialisierte Firma Glässing & Schollwer in der Potsdamer Straße 90 bot das für den tropischen Ackerbau so notwendige Equipment en gros. Bis zu seinem Umzug 1913 in das „Afrikahaus“ am Karlsbad hatte auch der 1907 gegründete Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft (FDKG) in der Potsdamer Straße 134 seinen Sitz. Ihm gehörten 1914 immerhin 18 600 Frauen an.

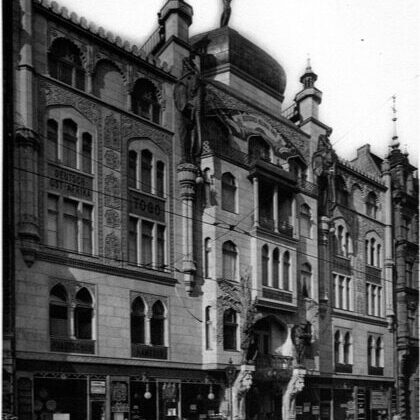

Das Deutsche Kolonialhaus Bruno Antelmann in der Lützowstraße 89/90 ab 1902 (Quelle: Berliner Architekturwoche 18. Jahrgang, 1905, Nr. 4, S. 26-27).

All diesen Geschäften, Firmen und Gesellschaften war gemein, dass sie von den Bürgerinnen und Bürger des deutschen Kaiserreiches als Institutionen im Straßenbild wahrgenommen wurden, die Deutschlands Platz „an der Sonne“, ein „Weltreich für den Kaiser“ zu bestätigen schienen. All die Hässlich- und Grausamkeit der Ausbeutung in den Kolonien, der Verächtlichmachung der Kolonisierten und Unterdrückten, trat hinter dem verheißungsvollen Angebot von „Togo-Kakao“, „Kamerun-Zigarren“ oder „Usambara-Kaffee“ zurück. Dieser Illusion von Großmachtdasein wurde dann durch die Verluste der „Schutzgebiete“ im Zuge des Ersten Weltkrieges ein schnelles Ende bereitet. Der Kolonialrevanchismus erlebte dann noch einmal unter den Nazis ein Renaissance, bis dann mit der einsetzenden Dekolonialisierung in Afrika und Asien nach dem Zweiten Weltkrieg auch die letzten Ansprüche europäischer Staaten auf überseeische Territorien und Herrschaft verschwanden.