Diese Folge der Spaziergänge geht der Frage nach, ob im Tiergartenviertel, dessen Bedeutung für die Kunstgeschichte so oft unterstrichen wird, auch die Künstler und Kunsthändler lebten, oder ob diese nicht vielmehr in anderen Berliner Stadtbezirken wohnten. Dabei interessiert uns natürlich vor allem die Bedeutung des Lützowviertels (Tiergarten-Süd).

Maecenas, ein Buch des Berliner Verlags Dr. Joachim Stern in der Lützowstraße 84, veröffentlichte im Jahr 1927 eine Sammlung von mehr als 50.000 Adressen von – öffentlichen und privaten – Kunstsammlungen, privaten Kunstsammlern und Kunstgalerien (Händler) europaweit, darunter prominent Berlin. In der zweiten Auflage des Buches von 1930 werden 1204 Berliner Kunstsammler und 338 Kunsthändler in Berlin namentlich und mit Adresse gelistet. Auch wenn unklar ist, wie diese Zahlen zustande gekommen und wie vollständig sie sind (sie sind möglicherweise zu gering, insbesondere die der Sammler), kann man Maecenas als Ausgangspunkt für die Frage benutzen, ob und wie intensiv im Lützowviertel Kunst produziert, gekauft und gesammelt wurde im Vergleich zu anderen Stadtteilen Berlins, z.B. dem Tiergartenviertel.

Erster Schritt: Wie groß waren Lützowviertel und Tiergartenviertel?

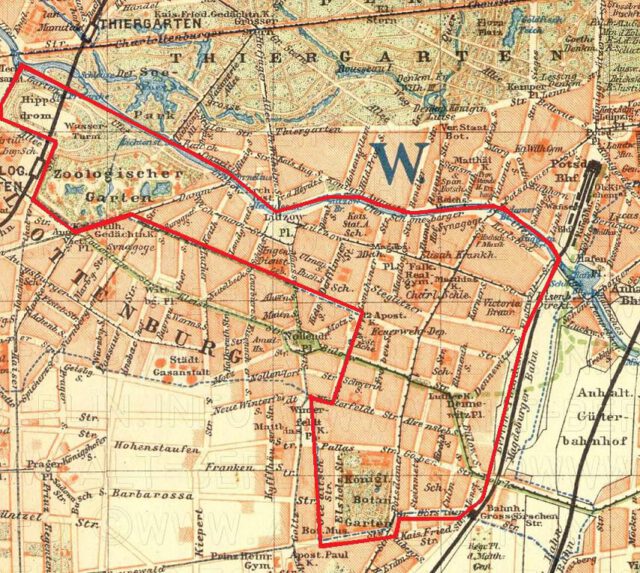

Die Einwohnerzahl des Lützowviertel im Verhältnis zu Gesamtberlin zu bestimmen ist nicht ganz einfach, weil es einen abgrenzbaren Bezirk „Lützowviertel“ zu keinem Zeitpunkt gegeben hat. Berlin hatte zur Reichsgründung 1871 insgesamt 826.000 Einwohner, 1885 1,315 Millionen und 1930 4,322 Millionen (1). Das heute als Lützowviertel bezeichnete Gebiet mit den Grenzen Landwehrkanal/Flottwellstraße/ Kurfürstenstraße/Schillstraße/ Lützowplatz gehörte vor der Eingemeindung zu Berlin im Jahr 1862 zu Schöneberg, die wenigen Häuser auf der südlichen Seite des Kanals zwischen Potsdamer Straße und Flottwellstraße wurden anfangs (ab 1820) als Berliner Kolonie bezeichnet. Nach der Eingemeindung 1862 wurde das Lützowviertel der unteren Friedrichsvorstadt zugehörig betrachtet, erst 1885 wurde im Rahmen einer Neugliederung der Stadtbezirke die sogenannte Schöneberger Vorstadt definiert, die neben dem Lützowviertel noch die bis zur Grunewaldstraße reichenden Gebiete rechts und links der Potsdamer Straße umfasste (Bild 1).

Bild 1: Die Schöneberger Vorstadt 1897. Der Teil nördlich der Kurfürstenstraße ist das heutige „Lützowviertel“ (Quelle: Brockhaus, Leipzig, Plan der Schöneberger Vorstadt 1897, Wikipedia, gemeinfrei).

Zwischen 1885 und 1920 lässt sich die Einwohnerzahl der Schöneberger Vorstadt genauer beziffern; sie wurde alle paar Jahre neu berechnet und im Berliner Adressbuch berichtet: Die Stadt war dazu unterteilt in Stadtteile und jeder Stadtteil wiederum in Stadtbezirke, die eigentlichen städtischen Verwaltungseinheiten. Insgesamt hatte Berlin im Jahr 1885 326 Stadtbezirke und im Jahr 1920 461 Stadtbezirke, nachdem Bezirke wegen steigender Bewohnerzahlen geteilt worden waren.

Die Schöneberger Vorstadt umfasste in all den Jahren die Bezirke 35 bis 49. 1885 lebten in diesen Stadtbezirken insgesamt 68.101 Einwohner, 1890 waren es 72.096, 1900: 84.126, 1910: 83.369. Im Jahr 1920 war die Einwohnerzahl wieder auf 75.824 gesunken; für die nachfolgenden Jahre gibt es wiederum keine entsprechenden Zahlen, da mit der Neuordnung von „Groß-Berlin“ 1920 die bis dahin selbständige Stadt Schöneberg (wie auch andere Gemeinden um Berlin) eingemeindet wurden und die Schöneberger Vorstadt wieder dem neuen Stadtbezirk Schöneberg zugeschlagen wurde. Aber die Einwohnerzahl lässt sich für 1930 zumindest schätzen, wenn man den Schwund zwischen 1900 und 1920 statistisch einrechnet: Es dürften im Jahr 1930 noch etwa 65.000 Einwohner in dem Gebiet gewohnt haben, das zuvor als Schöneberger Vorstadt galt.

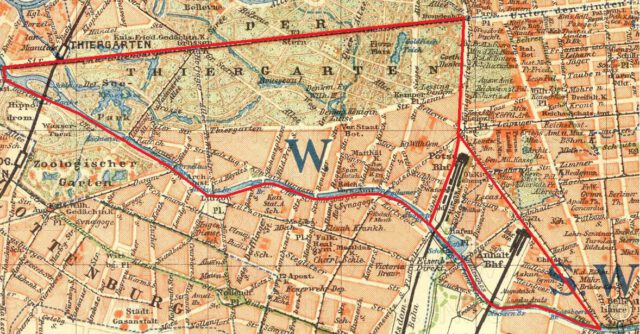

Das Lützowviertel deckte nur einen Teil der Schöneberger Vorstadt ab, im Hinblick auf die Fläche vielleicht zwei Drittel, aber es war weniger dicht besiedelt: Die Stadtbezirke 35 bis 42 bzw. die zu diesen Stadtbezirken gehörenden Straßen entsprechen etwa dem Lützowviertel von heute. In diesen Straßen wohnten 1930 vermutlich 27.000 Menschen. Das entsprach ungefähr 0,6% der Gesamtbevölkerung von Berlin, die 1930 etwa 4.3 Millionen betrug. Der Schwund an Einwohnern im Lützowviertel bzw. in der Schöneberger Vorstadt, der um die Jahrhundertwende (1900) einsetzte, ging einher mit der Abnahme der Gemeindeschulen (mittendran vom 6. August 2024) und sinkenden Schülerzahlen in den weiterbildenden Schulen (mittendran vom 10. Dezember 2024) und reflektiert die Zunahme an regierungsnahen Institutionen (Firmen, Kanzleien, Botschaften etc.) bei steigenden Immobilien- und Mietpreisen. Die entsprechenden Einwohnerzahlen des sog. „Tiergartenviertels“ sind die der Startbezirke 31 bis 34, die als Untere Friedrichvorstadt bezeichnet wurden (Bild 2); – auch hier also ein Anstieg bis 1890 und dann ein steter Rückgang, so dass wir für 1930 von einer Einwohnerzahl von vielleicht 11.000 ausgehen können.

Bild 2: Die Friedrichsvorstadt 1897, unterteilt in die obere (rechts unten) und die untere Friedrichsvorstadt, dem heutigen „Tiergartenviertel“ (Quelle: Brockhaus, Leipzig: Plan der Friedrichsvorstadt; Wikipedia, gemeinfrei).

Wie viele Kunstsammler und Kunsthändler gab es in den beiden Vierteln?

Die Zahl der Kunstsammler und Kunsthändler für Berlin insgesamt berichtet Maecenas für 1930 mit 1204 bzw. 388. Das ergibt eine mittlere „Sammler-Dichte“ von 1 : 3.571 (auf 3500 Einwohner kommt ein Sammler) und eine „Händler-Dichte“ von 1 : 12.721 für Berlin. Mit 60 Händlern und 87 Sammlern bei 27.000 Einwohnern ist die Händler-Dichte im Lützowviertel um den Faktor 8 höher als in Gesamt-Berlin, nämlich 1 : 457, während die Sammler-Dichte mit 1 : 333 um die Faktor 40 höher ist. Das Tiergartenviertel hatte demgegenüber eine noch höhere Dichte an Sammlern (125 auf 11.000 entspricht einem Sammler auf 88 Bewohner) wie auch an Händlern (ein Händler auf 224 Bewohner), auch wenn deren absolute Zahlen geringer sind als im Lützowviertel (Tabelle).

Im Tiergartenviertel wohnten nur 0,25% der Berliner Bevölkerung, aber 10,4% der Sammler und 14,5% der Händler. Im Lützowviertel dagegen wohnten 0,6% der Berliner Bevölkerung, 7,2% der Sammler und 17.5% der Kunsthändler.

| Berlin | Lützow-Viertel | Tiergarten-Viertel | |||

| 1890 | 1.315.000 | 30.976 | 2,3% | 13.390 | 1,0% |

| 1930 | 4.332.000 | 27.000 | 0,6% | 11.000 | 0,25% |

| Künstler | 1.700 | 76 | 4,5% | 20 | 1,2% |

| Sammler | 1.204 | 87 | 7,2% | 125 | 10,4% |

| Händler | 338 | 60 | 17,5% | 49 | 14,5% |

Wie viele Künstler gab es im Lützowviertel und im Tiergartenviertel?

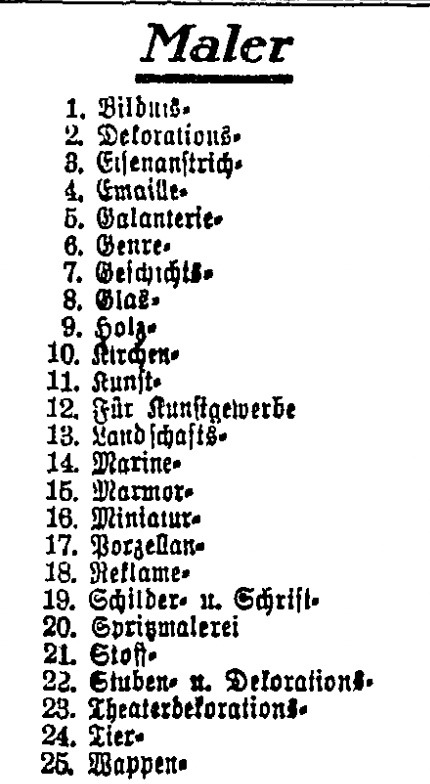

Diese Frage kann Maecenas nicht beantworten, wohl aber das Berliner Adressbuch. Dazu muss man das Branchenbuch zur Hand nehmen und als wichtigstes unterscheiden zwischen den 25 verschiedenen Kategorien von Malern, die dort gelistet sind (Bild 3): Neben den Handwerkern (Stubenmaler = Anstreicher) gibt es eine Vielzahl von Dekorationsmaler, die wir hier ausschließen wollen – wir beschränken uns auf die Kunstmaler, Bildnismaler, Geschichtsmaler, Genremaler, Landschaftsmaler, Marine-Maler, Tier-Maler und Miniatur-Maler.

Bild 3: Maler-Kategorien im Adressbuch Berlin von 1890

Insgesamt gab es 1890 in diesen acht Kategorien 580 Künstler, wovon 76 (13%) im Lützowviertel wohnten und arbeiteten. Das Adressbuch von 1930 listet bereits dreimal so viele, nämlich 1.700 Kunstmaler – und zusätzlich fast 1000 Bildhauer, die hier unberücksichtigt bleiben. Die Zunahme an Künstlern entspricht also der Zunahme der Einwohnerzahl von Berlin, die sich ebenfalls fast verdreifacht hatte. Wiederum kann man über die Adressen identifizieren, wie viele davon im Lützowviertel lebten und arbeiteten: 76 Maler, also 4,5%, der Gesamtgruppe, deutlich mehr als der Anteil der Bevölkerung des Viertels an der Gesamtzahl der Berliner. Deutlich weniger Künstler konnten es sich leisten, im Tiergartenviertel zu wohnen, es waren 1930 nur 20 (oder 1,2%), aber immer noch mehr als der Anteil der Bewohner des Viertels an der Berliner Bevölkerung. Auch für die meisten Künstler waren die Mieten im Tiergartenviertel zu teuer, sie zogen vermehrt nach Charlottenburg und Wilmersdorf.

Damit bestätigt sich meine Vermutung, dass im Tiergartenviertel vor allem die Kunstsammler lebten – die aber ohne die Künstler und Kunsthändler nicht auskommen konnten, die öfter im Lützowviertel wohnten/arbeiteten als in den meisten anderen Stadtteilen.

Ich teile hier gerne eine persönliche Unterstützung von Dr. Encks Vermutung mit, „dass [ ] Künstler und Kunsthändler [ ] öfter im Lützowviertel wohnten/arbeiteten als in den meisten anderen Stadtteilen.” Sie ist im folgenden Auszug, entnommen aus dem Memoire meiner Mutter Lore über ihrer Berliner Jugend bevor sie in 1933 nach Italien entfloh. Lore beschreibt einige Familien, die im selben Gebäude wie sie am Lützowplatz in den zwanziger Jahren wohnten:

“Darunter wohnten Herr und Frau Dessin, kinderlose und wohlhabende Händler mit Kupferstichen, und parterre wohnte Dr.Baumgarten, ein Zahnarzt, mit dessen Tochter Hilde ich spielte. In einer Art Vorbau hatte Herr Mai, der Hauswirt, sein Geschäft mit Bildern und Stichen (es gab in unserer Gegend viele Kunsthändler).“

Ich bin Dr. Enck sehr dankbar, dass er mit seiner Arbeit das alte Berlin, das meine Mutter liebte, wieder zum Leben bringt.