Unser heutiger Spaziergang führt an das Lützowufer, das um 1900 eine wahrlich beschauliche, lauschige Uferpromenade war; auch der Blick über den Landwehrkanal mit der Lützow-Brücke (heute: Hiroshima-Steg) vermittelt diesen Eindruck (Bild 1).

Bild 1: Bildpostkarte vor 1916 (gemeinfrei)

Entlang dieser Uferstraße, auch weiter nach Osten, wo sie Schöneberger Ufer hieß, standen prächtige mehrstöckige Wohnhäuser (Bild 2), in deren Erdgeschossen sich zwischen den beiden Weltkriegen (1919 bis 1939) viele Kunstgalerien angesiedelt hatten, manche nur kurz, manche für viele Jahre:

Schöneberger Ufer 27: Arnold Blumenreich (1926-1935); Schöneberger Ufer 31: Baumgarten (1931); Schöneberger Ufer 34: Wolter (1921-1924); Schöneberger Ufer 36a: Goldschmidt & Wallerstein (1920-1928), Wallerstein 1928-1934, Goldschmidt (1934-1938), Nebehay (1929-1935); Schöneberger Ufer 37: Leo Blumenreich (1921-1928); Schöneberger Ufer 41: Hartberg (1928 – 1932), Heckscher (1924-1934), von der Heyde (1935 – 1939); Schöneberger Ufer 47: Dyhr (1932, 1933), Ziffer (1932). Weiter am Lützowufer 3: Galerie Möller (1931 – 1939); Lützowufer 5: Casper (1929 – 1932), Helbing (1934 – 1935), Schlesinger (1939); Lützowufer 11: Valentin (1936-1937); Lützowufer 13: Flechtheim (1921 bis 1934), Rudolph (ab 1939); Lützowufer 17: Meder (1932-1939); Lützowufer 19a: Nierendorf (1925-1938), Galerie Driese (1939) (1).

Bild 2: Bildpostkarte um 1930 (aus der Sammlung Schmiedecke mit freundlicher Genehmigung)

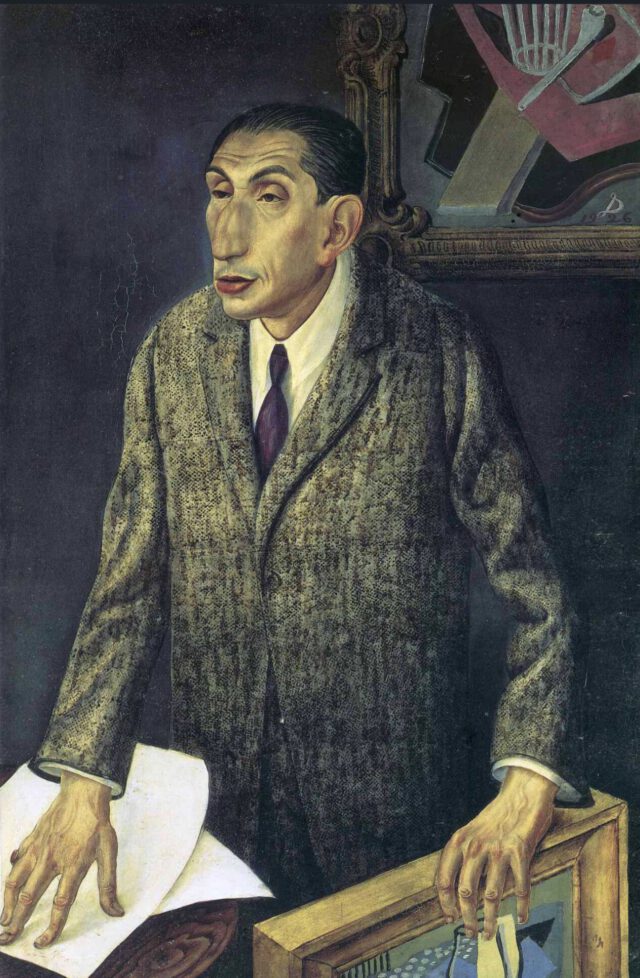

Das Haus mit der Adresse Lützowufer 13 beherbergte von 1921 bis 1934 im Erdgeschoss die Galerie Alfred Flechtheim, vielleicht einer der bekanntesten Galeristen für zeitgenössische Kunst dieser Jahre. Flechtheim (1879-1937) (Bild 3) hatte von 1913 bis 1920 zunächst eine Galerie in Düsseldorf, bevor er 1921 die Räume am Lützowufer mietete, wo die Galerie bis 1934 bestand. Er selbst wohnte von 1929-1934 in Charlottenburg in der Bleibtreustraße 15, dann floh er über die Schweiz und Paris nach London, wo er 1937 verarmt verstarb. Er hatte sich in seiner Galerie spezialisiert auf Künstler wie Marc Chagall, Juan Gris, Fernand Léger, Henri Matisse und Pablo Picasso, vertrat die deutschen Künstler George Grosz, Karl Hofer, Hans Purrmann und Renée Sintenis, und stellte Max Beckmann, Willi Baumeister, Paul Klee und Ernst Barlach aus, unter vielen anderen.

Bild 3: Alfred Flechtheim (1879-1937), Gemälde von Otto Dix (1891-1969) aus dem Jahr 1926 (gemeinfrei)

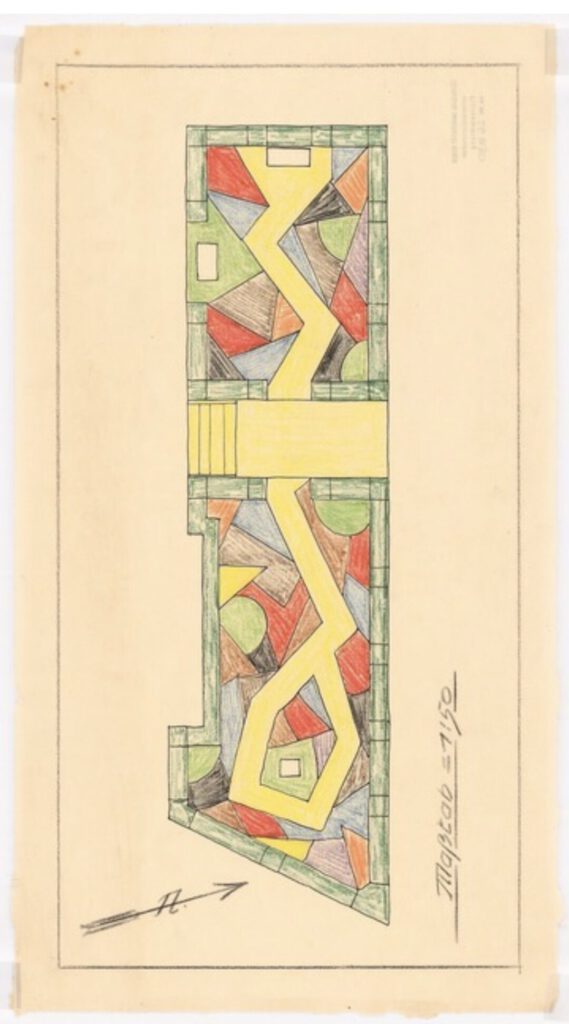

Eher ein Zufallsfund war dagegen das folgende Bild, das einen Entwurf für den Vorgarten des Hauses Lützowufer 13 (s. Bild 2) war, das sich im Architekturmuseum der TU Berlin fand (2). Dieser Entwurf von 1926-1928 stammt von keinem Geringerem als dem weit über Berlin/Potsdam hinaus bekannten Gartenarchitekten Karl Foerster (1874-1970), Ehrenbürger der Stadt Potsdam, Ehrendoktor der Humboldt-Universität und außerordentliches Mitglied der Berliner Akademie der Künste. Der Gartenentwurf ist ebenso abstrakt-kubistisch und spektakulär wie seinerzeit die Kunst, die Alfred Flechtheim in seiner Galerie zeigte.

Bild 4: Vorgarten-Entwurf für die Galerie Flechtheim am Lützowufer 13, von Karl Foerster. (dem Architekturmuseum der TU Berlin, Inventar-Nr. 26830 (2)). Weder die Karl-Foerster-Gedenkstätte noch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz haben sich bislang auf mehrfache Nachfrage nach den Bildrechten gemeldet.

Das Architekturmuseum der TU Berlin verweist darauf, dass die Bildrechte dieses Entwurfes bei der Karl-Foerster-Stiftung liegen, die nach seinem Tod auf Initiative und mit Hilfe seiner einzigen Tochter Marianne Foerster, auch sie eine bekannte Gartenarchitektin, ins Leben gerufen wurde. Der öffentliche Versuchs-, Lehr- und Schaugarten (Karl-Foerster-Garten) und sein Wohnhaus in Bornim stehen seit 1981 als „Karl-Foerster-Gedenkstätte“ unter Denkmalschutz. Um die dauerhafte Bewahrung dieses Kulturdenkmals sicherzustellen, hinterließ Marianne Foerster, die 2010 kinderlos verstarb, das Haus und den nach ihrem Vater benannten Garten in Potsdam-Bornim der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Literatur

(1) Alle Angaben aus den Berliner Adressbüchern 1919 bis 1939. Aufgrund der Drucklegung am Ende des jeweiligen Vorjahres Jahr kann es zu Verschiebungen kommen bei den Jahresangaben kommen.

(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Foerster; https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=79&POS=2